内容详情

活成故乡模样的人

——读刘亮程《风把故乡吹远》

■赵昱华

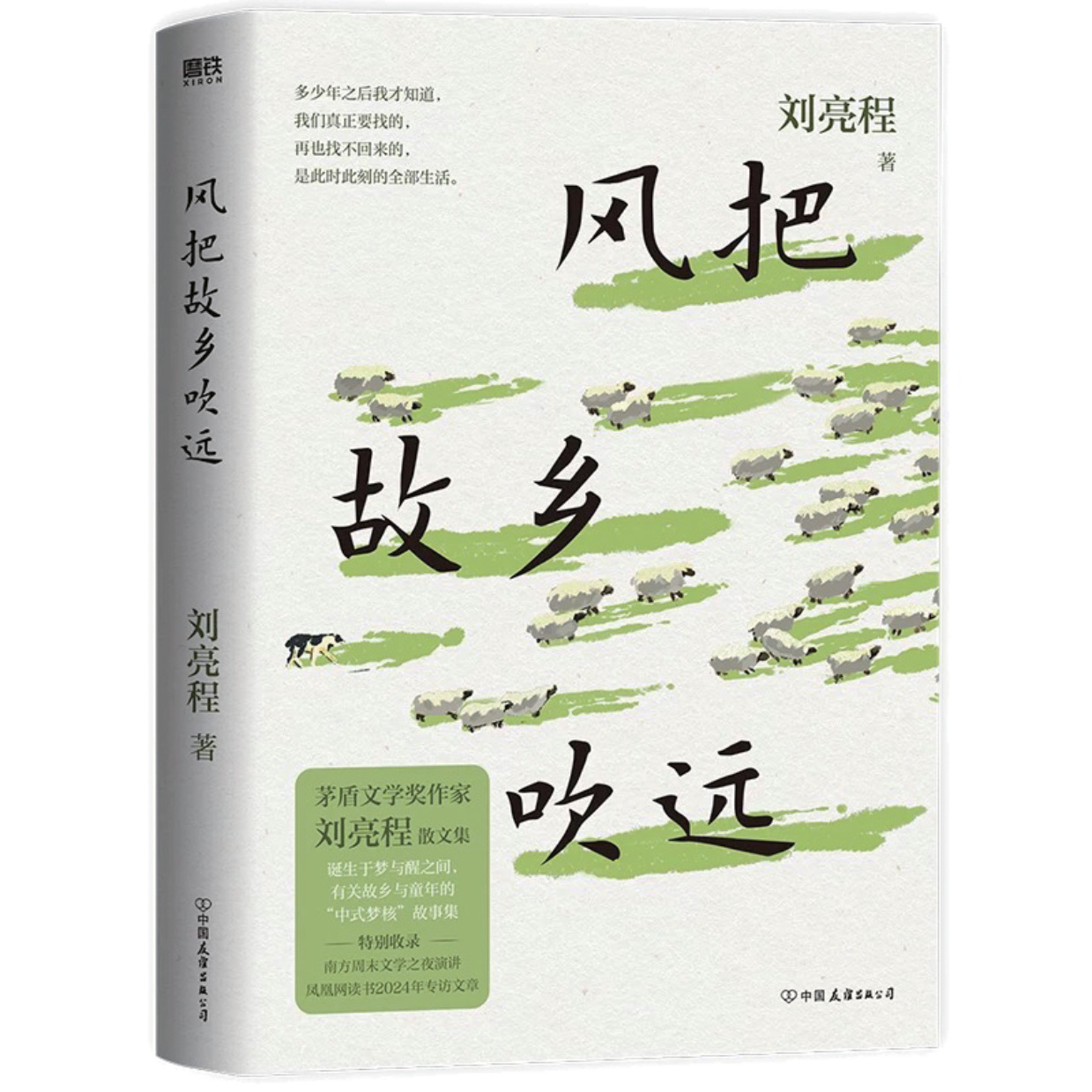

《风把故乡吹远》

刘亮程 著

中国友谊出版公司

每个人都有自己的故乡。“故乡”不只是一个地理概念,更是心灵的寄托,承载着我们对回不去的往昔那份美好的印象与想象。但人终究是要返回故乡的,当远方的风吹散梦中的花香,零碎的记忆浮现出温暖的温度,回首望去,那便是自己的面孔——“每一个离开又归来的人,都会活成自己的故乡。”

在《风把故乡吹远》一书中,茅盾文学奖得主刘亮程以41篇散文与3篇访谈,记录下梦中的记忆碎片,透过曾经那个自己、那个孩子的眼睛,重新行走在新疆的大地上。他写成长的村庄,写日渐老去的父亲,写逃跑的马,写看门的狗,写一个人的出生,也写一个人的死亡……在书末的访谈中,他将自己比作一条农村的狗,“在长夜里,独自醒来,对月长吠”。

刘亮程擅长写落寞。他写那个承载唐家希望而出生的男孩唐八,却并未正面描绘他,只写了他降临时盛大的欢迎仪式,写锣鼓喧嚣将他从梦中唤醒;再以村庄的宁静、旁人的低语,轻轻揭出这孩子的命运——“唐家的傻儿子昨晚上死了,唐家人也没吭声,悄悄拉出去埋了。”读到这里,不禁让人感叹世事的无常。

然而作者想说的不止于此,从锣鼓喧天到悄无声息,是极致的落寞,那寂静足以引人深思——当唐八作为下一代唯一的男丁出生,他是“希望”的象征,所有的热闹都属于他;而当他以“傻儿子”的身份死去,却成了唐家的羞耻,只能被无声埋葬。自始至终,唐八都是同一个人,改变他待遇的,是唐家从希望到绝望的转变。甚至,他本应拥有一个承载期许的大名,却因是“傻儿子”,终究只被唤作“唐八”,渐渐被人遗忘。

刘亮程笔下的动物,总带着一种灵性,恍惚间让人分不清他写的究竟是人还是物。他写一匹逃跑的马,描绘的是人与马同样沉重的劳动,但马终究要进入人的腹中,而人吃了马肉、喝了马奶、穿上马皮靴子,仿佛体内也有一匹马在奔跑,借以释放“人的野性与牢骚”。“马”向来是自由的象征,可它又为何甘愿被人骑乘?或许答案终究归于“习惯”二字——马已习惯了“背负”,无论驮的是人是物,都已成为它生命的一部分,甚至背上的人也成了它外在的器官。

可马为何还要逃跑,拖着无法挣脱的马车,奔向荒野与必死的结局?作者坦言:“但我们确实不懂马啊。”然而那一年,他在野地看见大群马匹立于风中,竟也生出丢下镰刀、奔向它们的冲动。只是人毕竟不是马,激情消退后,他只能低下头,轻轻叹息。也许,马的天性是奔跑,但那奔跑并非源于对自由的渴望,而是对命运的逃离。骑马的人也一样,借马的速度摆脱人的厄运。马回归田野,正如人回归乡村,是在漫长奔逃之后,与自己的和解。

我由衷喜爱这句话:“风从不同方向来,人和草木,往哪边斜不由自主。能做到的只是在每一场风后,把自己扶直。”人生而不由自主,希望、命运、责任……这些沉甸甸的词汇日复一日将我们纳入名为“习惯”的轨道。

诗人赞美胡杨不惧风沙,作者却知道,胡杨也会随风摇摆,甚至匍匐;但风沙过后,它依然挺立,正如人明知前路既定,仍选择在风停之后站起。风把故乡吹远,而我们把自己活成故乡的模样,在人生路上,执意做孤独的旅人。

这是一本由哲思与记忆碎片编织而成的书,我无法道尽其全部,但可以坦诚我的感受——那是我们共同的梦,是寄托与幻想所编织的故乡映像。