内容详情

自2010年起,江苏教育援青工作团队先后6批奔赴高原,瞄准促均衡、提质量、育新人,为青海教育高质量发展奠定坚实基础——

书写苏青教育协作“山海情”

■本报记者 杨潇 通讯员 许梦然 董寅

图为徐红芬(左一)和郝干伟(右一)深入牧区开展学生家访

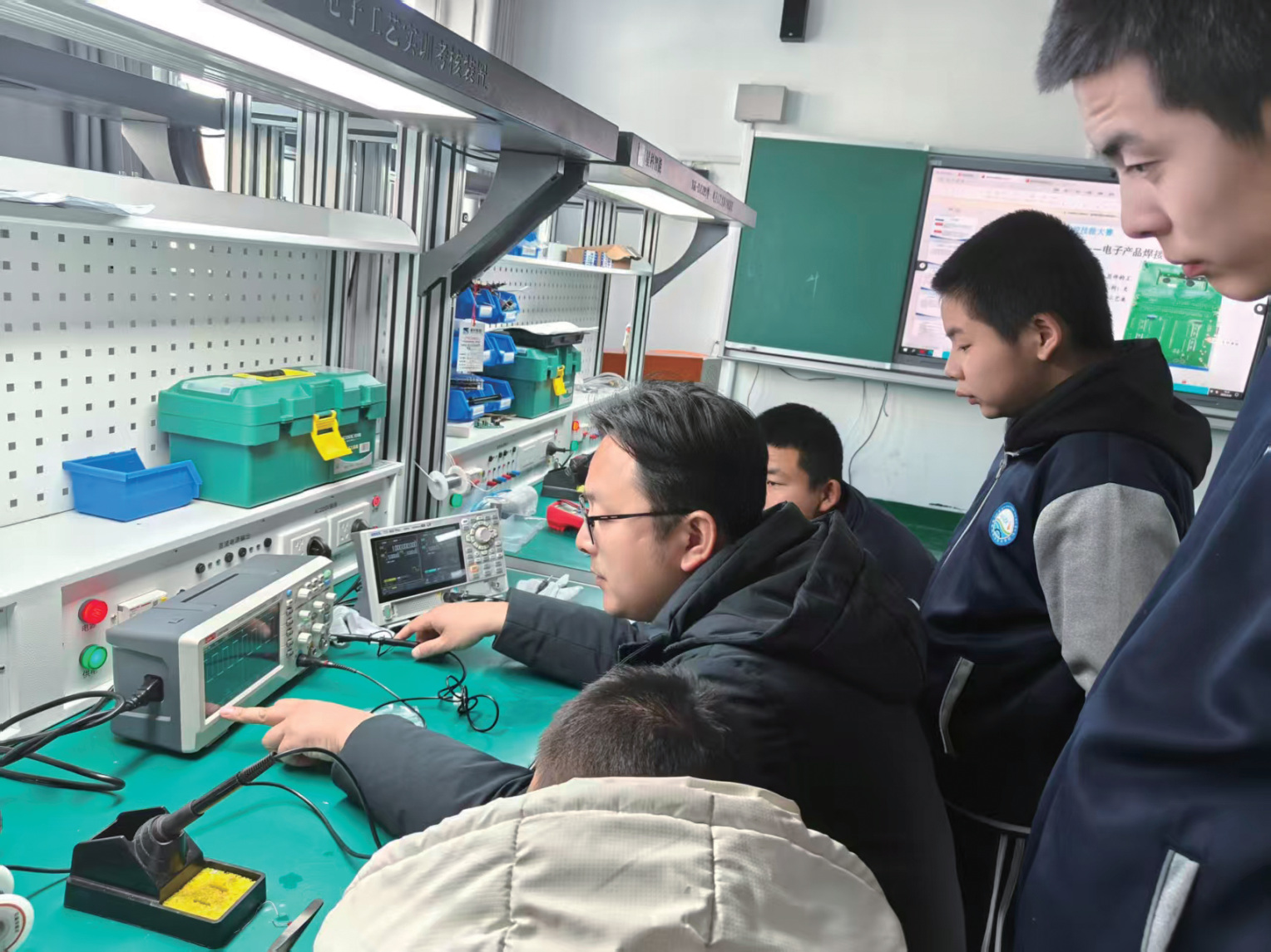

图为江苏教育援青团队成员张杨齐带领海南州职业技术学校学生参与职业技能竞赛

图为海南州职业技术学校学生在常州纺织职业技术学院开展研学活动

图为青海高等职业技术学院青海拉面现代产业学院学生进行拉面技艺展示与青海特色产品直播带货

在海拔2160米的西宁曹家堡国际机场,一场跨越山海的使命交接正在进行——第五批江苏教育援青团队圆满完成阶段性任务,庄严交棒;第六批团队毅然接过这束承载着责任与期待的薪火,奔赴新的征程。苏青两地教育和帮扶工作队领导为两批教师逐一献上哈达。千余个日夜的并肩奋斗、风雨同舟,此刻尽数凝于这条洁白的哈达之上;这段由苏青两地共同编织的教育情缘,也深深镌刻在每一个亲历者的心中,历久弥新。

青海是江苏唯一承担东西部协作和对口支援双重任务的省份。自2010年起,江苏教育援青工作团队先后6批奔赴高原,瞄准促均衡、提质量、育新人,助力优课优师“共生长”,结出援青“致富果”,为当地教育高质量发展奠定坚实基础,接力书写苏青教育协作的“山海情”。

苏青同心,绘就均衡“新图景”

9月的青海,清晨的风已经带着高原特有的清冽。随着开学季来临,青海省海东市乐都区东林学校在历经数月沉寂后,又重新热闹了起来。这所位于乐都区碾伯镇七里店易地搬迁安置区的新建校,是无锡市对口帮扶援建项目。在学校任职的几年里,学校原党支部书记、校长李位林亲眼见证在东西部协作下,教育帮扶的种子在这片高原热土落地生根,从一砖一瓦的硬件支持生长为教育理念的深度融合,学校成为教育均衡发展的生动注脚。

教育均衡是教育公平的基石,也是江苏教育援青工作的首要着力点。援青之初,江苏教育援青团队主动融入青海乡村教育发展规划,瞄准“补短板、促均衡”,加大教育支持力度,努力让农村、高原牧区等欠发达地区的孩子有学上、上好学。

乐都区碾伯镇七里店易地搬迁安置区是青海省最大的易地扶贫搬迁集中安置区。2019年前后,群众搬入安置点,然而彼时七里店安置区附近没有一所中小学,孩子们面临上学难、上学远等问题。

“教育帮扶,要让每一个孩子都能在家门口上好学,享受到公平而有质量的教育。”据江苏省对口帮扶青海省工作队主要负责人介绍,江苏教育援青团队深入调研、科学规划,2019年,由无锡市定点帮扶援建的东林学校开建;2021年7月,学校顺利建设完工,同年9月正式投入使用,当地近2000名易地搬迁安置家庭学生实现了在家门口就读优质学校的愿望。“东林学校的建成,不仅以实际行动书写了东西部协作的教育新篇章,更成为苏青两地‘山海情’的有力见证。”

多年来,在江苏教育援青团队的共同努力下,一批批新学校在青海省拔地而起。采访中,师生们谈起相关话题时,眉宇间有抑制不住的“骄傲”:“我们学校是按照‘江苏标准’来建的。”各校教学装备焕然一新,教学环境有了极大改善,李位林告诉记者:“作为‘城区的农村校’,我校不仅有专业音乐、美术教室,还有多台3D打印设备、数十架钢琴等,办学条件持续提升。”据了解,“十四五”以来,江苏累计投入教育援青资金7.2亿元,实施183个教育实事项目,除了东林学校,还投入2.5亿元为青海省果洛州、海南州、黄南州建设高中学校,进一步满足涉藏州县高中教育需求。

教育帮扶,硬件与软件并举。为破解高海拔地区优质教育资源匮乏困境,自2011年起,江苏教育援青团队汇集优秀教学资源,先后在南京、常州、南通等地开设5个青海异地高中班,以“走出去”的形式为国家乡村振兴重点帮扶县优秀学生创造更好的就学条件。

“自2011年‘江宁高中海南班’开班以来,海南州已累计输送1000余名学生。”海南州委教育工委专职副书记、州教育局副局长张泰尊介绍说,2023年南通大学附属中学“海南民族高中班”开班,每年招收海南州籍学生50名;2025年起,每年另增50名学生,进一步解决了海南州优质教育紧缺问题。“这些‘走出去’的孩子谈吐更自信、视野更开阔。青海班不仅托举起高原学子的梦想,更在苏青大地上奏响了教育均衡发展的时代强音。”张泰尊感慨道。多年来,青海班学子屡创高考佳绩。其中,“江宁班”连续3年本科录取率100%;2025年100%达青海省本一线,更有2人被清华大学、北京大学录取。

前不久,一次精彩的云课堂在苏青两地架起了“彩虹桥”。南京的科普教师在云课堂一端,为西宁市青藏铁路花园学校四年级学生讲解大气压的有趣知识,并演示马德堡半球实验。课堂上,孩子们个个伸长脖子,目不转睛,生怕漏掉任何一个细节,“第一次发现科学课堂这样轻松有趣!南京的老师用饮料瓶、喷泉来举例,一下子就吸引了大家的注意”。

教育数字化是教育发展的赋能者和催化剂。江苏教育援青团队积极架设“数字桥梁”,紧密对接受援地区教育数字化建设需求,围绕规划设计方案、信息资源建设等给予全方位支持,合作推进智慧教育平台试点建设工作。“目前,以青藏铁路花园学校为代表的受援学校已成功接入江苏数字教育云端课堂,助力当地教育发展迈向更加均衡、更有质量的新阶段。”江苏省对口帮扶青海省工作队主要负责人说。

深耕教学,优课优师“共生长”

在海南州高级中学博雅楼前,两排白杨树高耸挺拔。微风拂过,树叶沙沙作响,仿佛轻声诉说江苏教育援青教师在这片土地上的奉献与耕耘。2022年6月,教育部等八部委联合开展国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作,徐红芬和爱人郝干伟等一行8人(中途轮换4人)响应号召,来到海南州高级中学,成为驻扎在当地的“苏老师”。

援青之初,高原反应、气候不适应、家庭牵挂等现实因素成了“苏老师”们需要克服的重要问题。采访中,郝干伟提起远在家乡的老母亲,几度红了眼眶,“母亲年龄大了,晚上睡觉都不敢关门,生怕出什么事邻居不知道。”但这些没能阻挡他们扎根高原、接力奉献的脚步,“我们援青教师克服困难来到这里,希望像白杨树一样,向下扎根、向上生长。”徐红芬说。

面对东西部教育理念差异,如何把江苏教育理念融入当地课堂,并结出教育援青的累累硕果?2022年,青海省普通高中启用新课程新教材。江苏是普通高中新课程新教材实施先行省份,援青教师团队将自己的实践经验带到了当地课堂。

“你来讲,你相信自己,你肯定行。”“大家掌声鼓励一下。”这是江苏教育援青团队成员、江苏省华罗庚中学生物教师王景花在海南州高级中学上生物课时的“口头禅”。“如果简单将江苏生物教学方式移植到海南州,一定会‘水土不服’。”王景花在广泛了解学情以及本地教师的教育教学情况后,认真分析教材,根据学生基础设计课堂教学内容。“王老师经常开展实验教学调动大家的上课积极性”“王老师的课特别有意思”……一段时间下来,王老师的生物课成功“俘获”了所有学生的心,探索新知的热情被彻底点燃。

“教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。”时任海南州高级中学校长的徐红芬,经常将自己的教育教学理念分享给当地教师。从不太理解到深度认同,老师们的变化肉眼可见。“语文学科中有个教学方法叫‘情境式教学’,一开始大家都很难理解,觉得费时费力。后来我们发现这一方法能显著提升学生的学习兴趣。孩子们对一门课有了兴趣,学习就容易多了。”海南州高级中学教师王蓉深有感触地说。

徐红芬团队深知教师是学校发展的基石,他们将教师队伍建设作为开展帮扶工作的重要抓手,创新实施“彩虹工程”,与江苏多所优质高中签订合作协议,并邀请专家、教师到海南州高级中学开展新课程培训和同课异构活动。在“苏老师”的带动下,学校教学生态发生了显著变化:仅一年时间,海南州高级中学就有46节课被评为州级优质课,7节课被评为省级优质课,4节课被评为青海省基础教育精品课,获奖数量超过前3年总和。

为了不断提高当地教师的业务能力,海南州高级中学启动教师培养“白杨工程”,围绕“培根”“拔节”“凌云”三大行动,助力当地教师实现从“合格”到“优秀”再到“卓越”的转变。2023年,在海南州教育研究室的支持下,援青教师团队创建了海南州郝干伟语文名师工作室、王景花生物名师工作室,帮助当地培育一支“带不走”的骨干教师队伍。两个名师工作室的成员涵盖海南州8所高中的58名教师,加入工作室的教师对自己的进步感到欣喜:“对怎么把新课标、新教材、新高考的要求落实在平时的课堂教学中,我们的方向更明确了,心里更踏实了。”

今年暑假,“苏超”联赛正酣。来自海南州兴海县的25名藏族学生,现身宜兴市体育中心体育场。看台上,孩子们身着崭新的徐州队红色球迷服,为球员们呐喊助威,一张张稚气未脱的脸庞因兴奋而涨得通红。“这次活动不仅在孩子们心中播下了苏青两地情谊的种子,更成为民族交往交流交融的生动写照。”采访中,徐州市第六批援青干部李东阳难掩激动之情。

思政育人贯穿江苏教育援青全过程,“苏老师”们坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线,深入推动各族师生交流交往。据介绍,江苏教育援青团队打造“牵手相伴,共同绽放”教育品牌,联动苏青两地学校举办研学活动,自2022年以来,先后组织2000余名学生参与活动,受到当地师生的一致好评。

精准育才,结出援青“致富果”

“能来到学校,我感觉自己很幸运,每天都在努力学习计算机新知识,时刻都在追逐自己的大学梦。”16岁的藏族少年多杰华桑笑着向记者分享他的喜悦。2024年10月,他从海南州共和县高级中学转入海南州职业技术学校就读计算机网络工程专业,目前正在“3+4”中本一体化班学习。

海南州职业技术学校是海南州内唯一一所综合性公办中等职业技术学校,90%的学生来自农牧区家庭。“当地中职学生升学路径狭窄,青海省内优质高等教育资源稀缺,大量草原少年虽有求学深造的梦想,却面临‘上升无门、学无所用’的困境。”江苏教育援青团队成员、海南州职业技术学校校长陈辉了解到当地情况后,想了个“法子”,“我们要探索一条既能让农牧区学子高质量成长,又能精准对接区域绿色产业发展需求,更能实现长效‘造血’的特色职教路径。”

2024年8月,在青海省教育厅支持下,海南州职业技术学校与青海职业技术大学联合申报并获批全省首个“中本一体化”培养试点项目。该模式整合7年培养周期,即以3年中职+4年职业本科的形式,瞄准海南州绿色算力产业发展方向,设置计算机类试点专业。同年10月,全省唯一的中本一体化班在海南州职业技术学校开班,30名以藏族为主的农牧区学子成为首批学员。“‘中本班’构建起技能人才成长的‘立交桥’,也让更多像多杰华桑这样的牧区学子有了更为广阔的成长天地。”陈辉说。

青海所需,即江苏教育帮扶所能。从江南水乡到青藏高原,江苏教育援青团队正如一条纽带,连接着两地教育,更联结着人才培养与产业发展。

“青海拉面从最初的‘一口锅两口子’,到如今青海人开的拉面馆分布全国337个城市和地区,总数达3.2万家,从业人员20万人,每年创造产值上百亿元,成为推动地方经济发展和民族团结的重要力量。”在青海高等职业技术学院,一堂生动的拉面历史文化课正在进行。该校2024级青海拉面现代产业学院学生索南更切激动地说,作为一名藏族学生,未来他想把青海民族特色饭菜和在学校学到的技能进行融合创新,让这份来自家乡的骄傲在世界舞台上绽放光彩,让青海的饮食文化生生不息。

“如何将江苏职业教育发展经验与青海当地实际相结合,探索产教融合新模式,找到职业教育与地方产业共生共荣的新方式,这是我们肩负的重要使命。”江苏教育援青团队成员、青海高等职业技术学院院长徐伟说。2024年,该校成立青海省首个“青海拉面产—学—研—用”全方位融合的数智化产教融合实训基地,将新一代的数字化、可视化技术和设备引入实训教学,打造青海拉面“三店合一”教学样板示范店,为行业培养“熟后厨、懂前厅、会营销、能管理”的技术技能应用型人才。“这一模式有效解决了青海拉面产业发展和现代快餐连锁行业复合型人才匮乏问题,助力青海拉面传承创新,驱动青海拉面产业强质增效。”

为助推青海省重点领域人才规模不断壮大、素质稳步提升、结构持续优化,自2023年起,江苏教育援青团队推动南京大学、河海大学、苏州大学、南京工业职业技术大学等9所高校支持当地筹建青海理工学院和青海职业技术大学,在总体规划、学科设置、实验室建设、人才培养等方面提供支持。2024年6月,两所学校获教育部批复设立,为青海省自主培养应用型本科人才奠定了坚实基础。

今年4月,中组部、团中央第25批来青博士服务团成员,南京林业大学智林国际学院副院长许艺瀚奔走忙碌了起来,他深入走访东南大学、河海大学等4所驻宁高校,为苏青两地架起高层次人才协作的桥梁。“我的研究领域涉及电子信息、人工智能等,这与青海省绿色算电协同产业高度契合。”许艺瀚介绍说,他发挥专业所能,以“江苏智力+青海实践”为核心,创新构建“学科共建、产教融合”的人才培养体系,主持青海省智能计算与应用高端论坛,并发起“青海—江苏绿色计算联合实验室”倡议,推动南京林业大学与青海大学共建算力共享平台,计划3年内联合培养博士生10名,助力青海省“东数西算”战略落地。

立足教育服务乡村振兴发力点,江苏教育援青团队还以江苏科教资源为依托,助力青海特色产业发展。基于青海资源禀赋和农业特点,江苏教育援青团队积极发挥南京农业大学、扬州大学等一批涉农高校优势,打造科技小院、专家工作站,主动将先进的农业科技、工程技术、管理理念引入青海,为青海藏羊、牦牛养殖和特色农产品生产提供支撑。如今,“青海拉面”已在35所江苏高校设立窗口,累计解决100多人就业,成为“青海拉面”宣传推广的重要平台;25所江苏高校开设了青海农特产品专柜,以消费帮扶助力农民增收,为当地乡村振兴注入不竭发展动力。

历经十多年不懈耕耘,教育薪火在高原接力相传。2010年至今,江苏累计选派6批640余名教师奔赴青海,结对帮扶当地162所学校,让知识的种子在雪域生根发芽。“今后,江苏教育援青团队将进一步发挥桥梁纽带作用,为实现受援地教育现代化、推动经济社会高质量发展提供坚实的人才和智力支撑,不断探索教育对口支援和帮扶的新思路,持续谱写苏青教育协作‘山海情’的新篇章。”江苏省教育厅厅长江涌表示。