内容详情

勾勒江苏青春朝气的轮廓

——叶兆言《江苏读本》增订本印象

■袁卫东

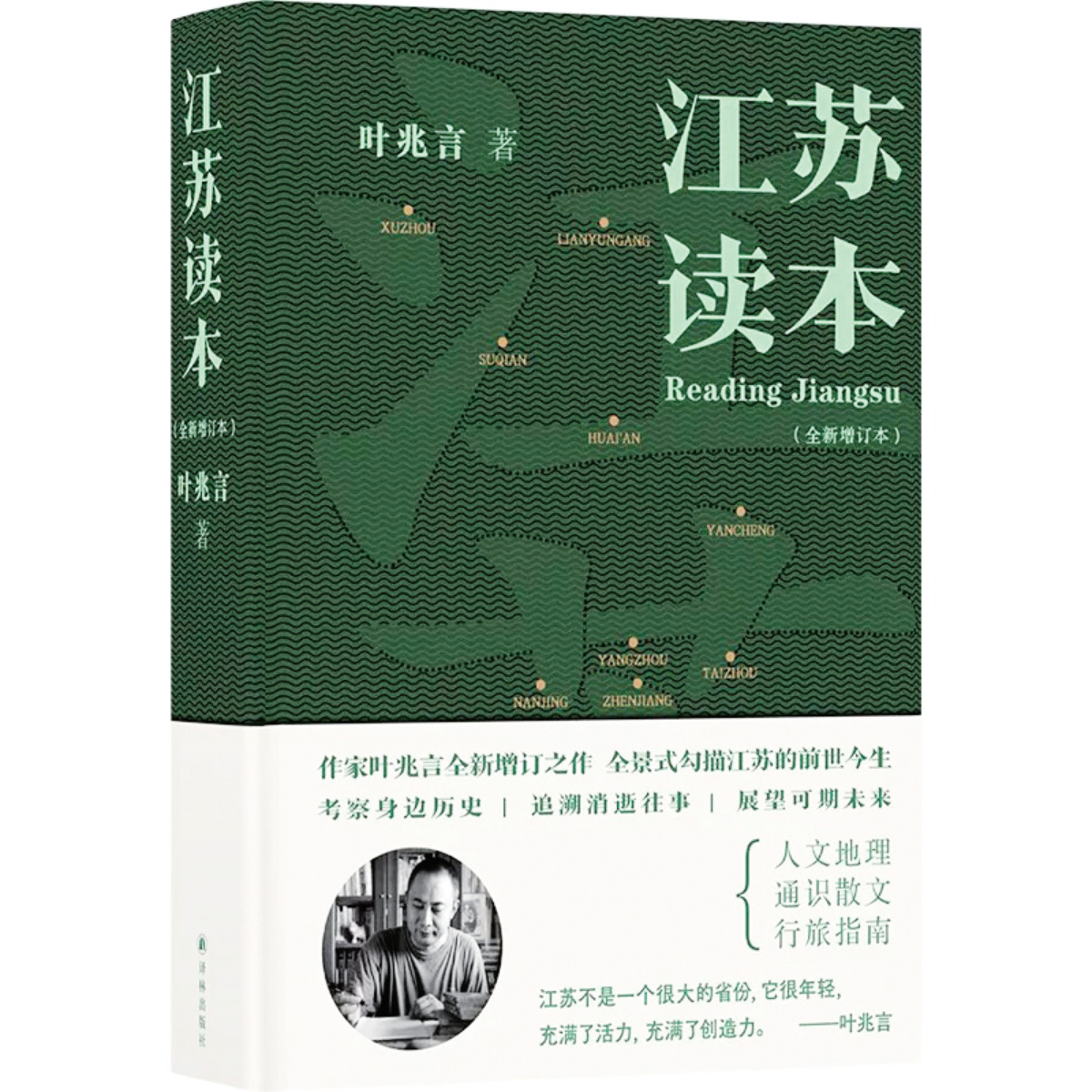

《江苏读本》(全新增订本)

叶兆言 著

译林出版社

江苏到底是不是“散装”的?读了作家叶兆言的《江苏读本》(全新增订本),或许就能找到答案。

2009年,叶兆言围绕江苏的历史文化、地理经济、地域特色与人文精神,撰写了第一版《江苏读本》。随后数年,他实地探访了江苏多地,查阅大量资料,终于在15年后对原书进行了约7万字的增补修订,推出了由译林出版社出版的全新增订版,使内容更加丰富翔实。

在新书中,叶兆言延续了以江苏13座城市为主线的叙述结构,从历史渊源到当代发展,从自然地理到文化情结,既有宏观勾勒,也有对每座城市的细微解读,深入浅出,收放自如。书中涵盖了文化、历史、政治、经济、民生等多个方面。他以“必要的访古”“一方水土养一方人”“文化这玩意”三个章节详细阐述江苏的历史、地理与文化背景,再分别介绍13座城市。这种循序渐进的叙述方式,平和而充分地满足了读者对江苏的“探究欲”。

阅读新增订的《江苏读本》,会全面更新对江苏的认知。对比前后版本的目录可见,增订版每一章都补充了至少一篇新内容。写苏州,增加了《“较大的市”》,探讨苏州当前的经济发展;写镇江,借历史搭建“三国名城”的过往,鼓励镇江发掘新的城市优势;写盐城,则指出了当前发展中所面临的生态环境问题。新增内容中还补充了各城市独特的饮食文化,让读者仿佛享受了一场精彩的“美食之旅”。

近年来,“散装江苏”成了许多人调侃江苏的“梗”,既强调13座城市各具特色、各有所长,也道出了江苏人对家乡强烈的归属感与认同感。这一比喻生动而形象。叶兆言以清代江苏设两个布政使的历史为切口,深入梳理了本省历史。在他看来,这种“散装”恰恰是江苏经济与文化发展的重要动力:“因为散装,江苏特别包容。”

值得一提的是,增订本并不止于风土人情和地方特产的罗列,也不刻意强调“地方文化”,而是聚焦于城市的精神内涵。例如,书中讲到南京人吃盐水鸭:“因为在元末明初时,很多回族迁入南京,让鸭馔成为南京文化的一部分,所以南京这座城市有个特点,能够虚心地接受别人的改造,同时还始终保留很多天真的东西。”这样的叙说,极好地刻画并突出了江苏人和江苏文化的包容性,也让读者很容易记住江苏人刚柔兼济的特质。

通过对13座城市的逐一剖析,作者巧妙呈现了江苏文化的多样与独特。苏州以“吴侬软语”和园林闻名,连云港则以“亚欧桥头堡”与海湾文化为标志——这些概括既烘托历史底蕴,也反映当代发展趋势。本书地域性较强,对部分读者而言,其吸引力或许会打些折扣,故事情节不多,也会让有些人觉得平淡。但作者以一种轻松、幽默的笔触,将江苏复杂的历史与独特的精神文脉呈现给读者,这样的写作风格,使得增订本在具有学术价值的同时,也拥有了较高的可读性。

叶兆言在书的后记中表示:“如果原来的版本勉强打60分,现在这个修订本可以打80分。”这份信心源于他对各地历史、文化、经济的深入调研与真实呈现。他以亲身经历和深刻理解,将江苏的历史与现实紧密联系,展现出一个真实、立体的江苏。同时,他还为各城市的未来发展提出了建设性意见,使《江苏读本》增订本在传承经典的同时,也强化了其文化范本的价值。某种程度上,增订本更像是一条串联江苏各地“珠宝”与“遗迹”的线索,为“散装江苏”正名。因此,它既是一本资料翔实的人文地理读本,也是一本文辞优美的通识散文和信息丰富的旅行指南。

《江苏读本》增订本最珍贵之处,在于史实与现实发展节奏的交融。读者不仅能借此深入了解江苏,也会将其视为值得反复品读的文学作品,甚而激发亲赴江苏旅行的愿望。当下风靡全国的“苏超”现象,让越来越多人对拥有“十三太保”的江苏产生好奇与“追捧”。也许读过这本书之后,会发生更加奇妙的“化学反应”。