内容详情

启东市东南初中:承百年历史底蕴,育红色时代新人

■本报通讯员 龚柳柳 记者 王艳芳

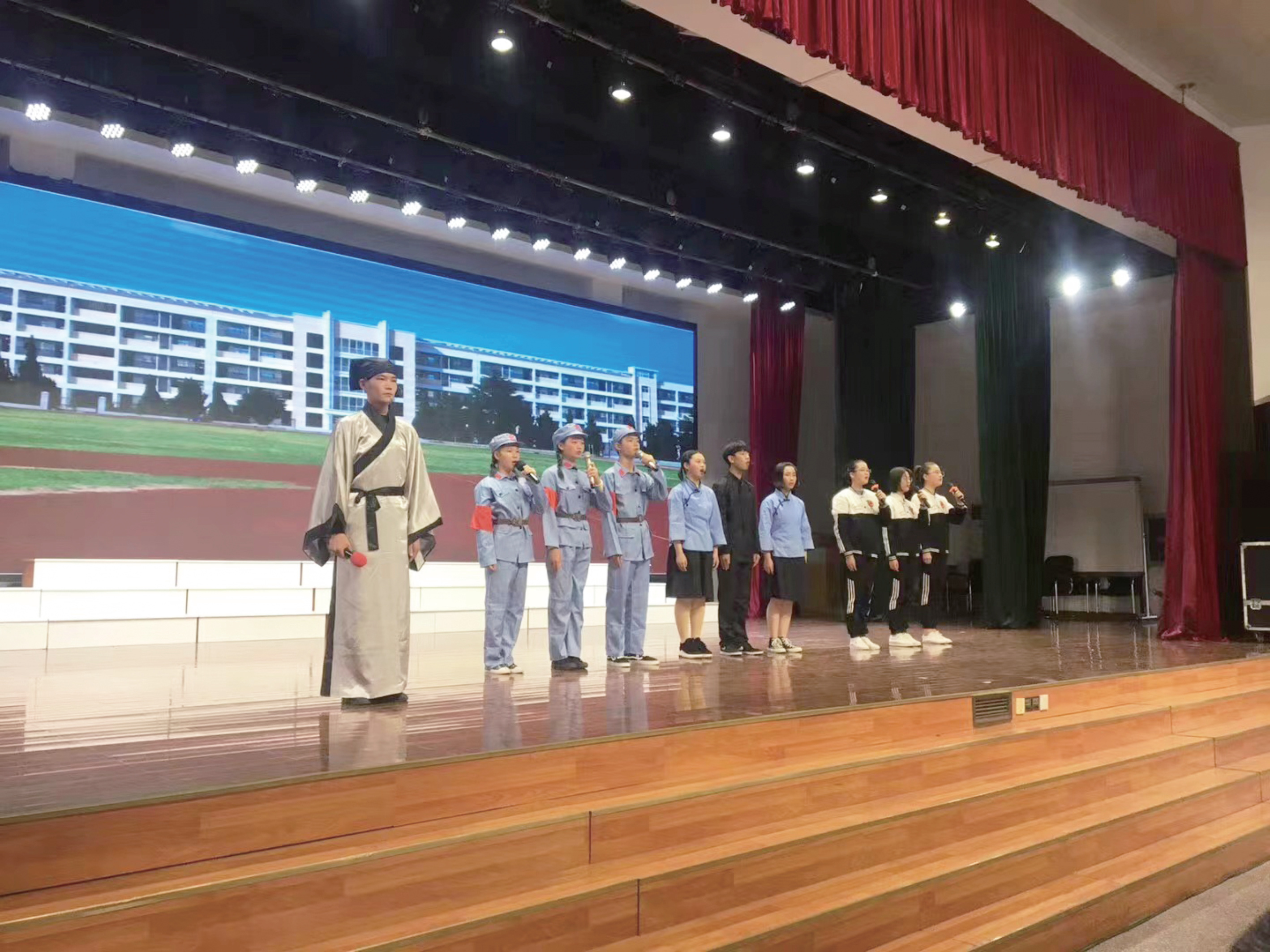

▲图为启东市东南初中师生自编自导自演革命历史情景剧《薪火传承东南情》

漫步于启东市东南初级中学(以下简称“东南初中”),可以感受历史与现实的交相辉映:近代著名实业家、教育家张謇先生的半身汉白玉雕像,凝望着延续他教育救国梦想的现代化校园;粟裕将军的戎装铜像,守护着这片他曾战斗和办学的热土;垦牧校史展馆、抗大烽火馆构成深厚的“红色育人场域”,无声诉说着过往的峥嵘岁月与不朽精神。课堂里,教师们利用现代化设备,将思政元素巧妙融入教学设计,鼓励学生主动探究、深度思考、积极表达;从敬老爱幼到社区服务,从环保宣传到文化传承,处处活跃着东南学子奉献的身影。

东南初中所在地,曾是抗日军政大学第九分校(以下简称“抗大九分校”)的诞生与办学地,是新四军在苏中地区坚持敌后抗战、培养干部的重要堡垒。如今,战争硝烟虽已散尽,但精神的火炬从未熄灭。

1938年秋,侵华日寇气焰嚣张,神州大地烽烟四起。为抵制汪伪政府奴化教育、捍卫民族教育尊严,南通师范学校师生毅然背井离乡,辗转迁徙至相对偏僻的启东海复镇。他们借用通州师范学校第二附属小学(其前身为张謇于1920年创办的垦牧乡高等小学)的校舍,坚持办学,史称“通师侨校”。师生们不畏腥风血雨,坚守民族气节,以课堂为阵地传播科学文化知识,宣传抗日救国真理。

1942年2月,时任新四军第一师师长的粟裕将军率师部进驻启东海复镇,领导通海地区军民开展艰苦卓绝的反“清乡”斗争。同年5月,一个肩负特殊使命的教育机构——抗大九分校,借用通师侨校校舍,在这片浸润着抗争热血的土地上应运而生,校长由粟裕将军兼任。

抗大九分校将培养政治坚定、军事过硬、作风顽强的抗日骨干作为核心目标。白天,学员们在操场上摸爬滚打,练习刺杀、射击、投弹,学习游击战术;夜晚,学员们在昏黄的煤油灯下,如饥似渴地研读马列著作和毛泽东军事思想文章,学习党的方针政策、群众工作方法。枪炮声是“背景音”,敌情警报是“常备课”。从这里走出的学员,拥有坚定的信念和过硬的本领,奔赴抗日前线和根据地,迅速成长为党政军的中坚力量。

1947年,东南中学在抗大九分校原址上诞生,成立之初便自觉肩负起传承抗大光荣传统的使命。2019年8月,学校转型为初中,更名为启东市东南初级中学。

“学校厚重的红色校史,是最生动、最富感染力的思政教材。”东南初中党支部书记、校长施袁辉表示。该校以“爱国主义教育”为核心,进行系统性、创新性的“基因解码”与“活化传承”,构建起“情境浸润、资源融合、课程联动、实践深化”的立体化育人体系。

东南初中将深度挖掘、系统整理抗大九分校及通师侨校史料作为重中之重。校内垦牧校史展馆和抗大烽火馆设施完善,陈列着粟裕将军的军装、泛黄的学员毕业证书、斑驳的课桌椅、珍贵的历史照片等文物史料。这些无声的见证,构成穿越时空的“实境课堂”。

每年9月1日,东南初中新生入学第一课便是走进这片红色场域,在专业讲解员的引导下,沉浸式地触摸历史:聆听通师侨校师生在日伪封锁下游击办学、传播真理的事迹,感受抗大学员在敌后艰苦环境中坚持学习、刻苦练兵的豪情。当学生站在粟裕将军曾运筹帷幄的院落中,革命先辈的英勇无畏与家国情怀变得可感可知。

东南初中还精心设计一系列主题鲜明、形式活泼的活动,让红色基因在青春律动中焕发生机。学校党支部书记、校长带头讲授“弘扬张謇精神,厚植爱国情怀”等特色思政课;学生合唱团激情传唱《抗日军政大学校歌》;师生自编自导自演革命历史情景剧《薪火传承东南情》,生动再现抗大学员在四合院中学习、操练、战斗的场景;定期举办“讲爱国故事,扬爱国精神”等主题朗诵、演讲比赛,鼓励学生用真挚的语言和情感,将宏大叙事转化为青春心声。

东南初中将志愿服务作为践行抗大“为人民服务”宗旨、厚植家国情怀的重要途径,成立学生志愿服务队,构建党团队联动共建长效机制。党员教师、共青团员、少先队员走进社区、敬老院、困境家庭,为孤寡老人送去文艺表演和温馨陪伴,为困境家庭学子提供学业辅导和心理关爱,参与社区环境美化整治,在公共文化场所担任志愿讲解员……在服务他人、奉献社会的过程中,师生们将家国情怀内化于心、外化于行。

东南初中党支部将党建工作与教育教学、红色基因传承深度融合,创新打造“四强四感”党建品牌,“加强主题建设,增强仪式感;加强阵地建设,增强归属感;加强制度建设,增强敬畏感;加强活动建设,增强时代感”,为学校高质量发展注入澎湃的“红色动能”。依托红色资源,学校高标准建设“党员教育实境课堂示范点”,开设“抗大讲堂”,邀请党史专家、时代楷模、优秀校友等到校宣讲,将红色精神传承与新时代发展紧密结合,赋予抗大精神新的时代内涵。

在党建引领下,东南初中打破学科壁垒,构建“大思政”育人格局,推动思政课程与课程思政同向同行。历史课堂深挖苏中地区抗战史料,特别是本校的抗大历史,阐释中国共产党在抗战中的中流砥柱作用;地理课堂强化国家版图意识、区域发展战略和“绿水青山就是金山银山”理念;生物课堂结合生态保护案例阐释人与自然和谐共生的重要性;语文、音乐、美术等学科通过经典作品赏析、艺术创作等弘扬民族精神和时代精神。

从张謇“父教育、母实业”理想下诞生的垦牧乡高等小学,到烽火硝烟中坚守民族气节的通师侨校,从熔铸抗大精神的革命熔炉,到新时代赓续红色血脉的东南初中,这所跨越世纪的学府,始终弦歌不辍,文脉延绵,精神永续。