内容详情

“有意思”的历史

——读《世说俗谈》

■刘西竹

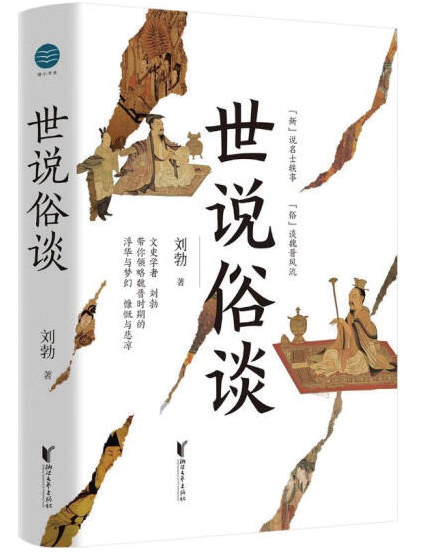

《世说俗谈》

刘勃 著

浙江文艺出版社

什么是“魏晋风度”?在《世说俗谈》的序章里,作者刘勃说道:“魏晋风度”其实就是“有意思”。在他看来,纵观历史长河,有时“意思”的生命力甚至比“意义”更长久,当时有意义的东西,后世未必有意义;可当时有意思的,也许永远有意思。譬如王子猷雪夜访戴,旁人看来,天寒地冻,寻人不遇,只是白费精神;可当时人们只觉得,“兴尽而返,何必见戴”,意思到了即可。而这样充满趣味性、看似童话般的小故事在《世说新语》中屡见不鲜,从“东床快婿”到“掷果盈车”,“闻鸡起舞”到“我见犹怜”,几乎莫不如是。

然而,只是单纯的“有意思”三个字,既说不尽《世说新语》的精髓,也道不明《世说俗谈》的独到意义。当我们谈到“魏晋风度”时,魏晋名士无疑是一个绕不开的关键词。诚如序章的另一句话所言,《世说新语》本身,便缘起于一位南朝王爷的“高卧”。而其所传递给后世的那份“意思”,也正是一种独属于那个“政治上最混乱、社会上最痛苦”然而“精神史上极自由、极解放、最富于智慧、最浓于热情的一个时代”的姿态、风貌与气质。刘勃将其形容为“贵族的懈怠”。

那么,当时的“名士”们为何懈怠?

《世说俗谈》的第三部分,记录了一组十分值得玩味的统计数据:当北方的先进技术与南方的肥沃土壤相遇,偏安一隅的东晋,反而成了人口小幅正增长的朝代。正是这“风雨不动安如山”的生产力,支撑起了魏晋名士们的好日子。否则,便无法解释为何写下《兰亭集序》的王羲之从来不在意父辈的“楚囚相对”,而是只关注内心的感时伤怀。

人口增长,士族的规模也随之膨胀,最终转化为每个个体士人的焦虑。日益严重的贵族化、门阀化倾向,不可避免地成了魏晋时期官场上的主流。说起潘岳,我们都知道“潘江陆海”“貌比潘安”,但《世说新语》记载,魏晋官场的黑暗,让潘岳三十几岁就有了花白的头发。连元好问都不禁喟然叹曰:“高情千古闲居赋,争信安仁拜路尘。”

既有内忧,岂能少了外患?一个耐人寻味的故事发生在两个世界的夹缝之间:深陷围城、走投无路之际,刘琨对月长啸,竟引得万千胡骑潸然泪下,作鸟兽散。刘琨想不到,自己的歌声有着如此巨大的魔力,但我们都知道,那歌声传达的是人类共有的心境,感召了和他一样憔悴的人。

魏晋时期,艺术的发展、思想的进步、精神的解放,也从来无法掩盖当时社会的动荡和人民的苦难。正如王羲之在战争不久之后写下了《兰亭集序》。许多人尚且能以诗词歌赋排遣内心无边的苦闷,而另一些人却只能在历史中沉默不语。

而这,也正是《世说俗谈》诞生的真正意义。正如本书的封面,纯白无瑕的底色裂开了缝隙,仿佛古老宫墙上斑驳的漆。