内容详情

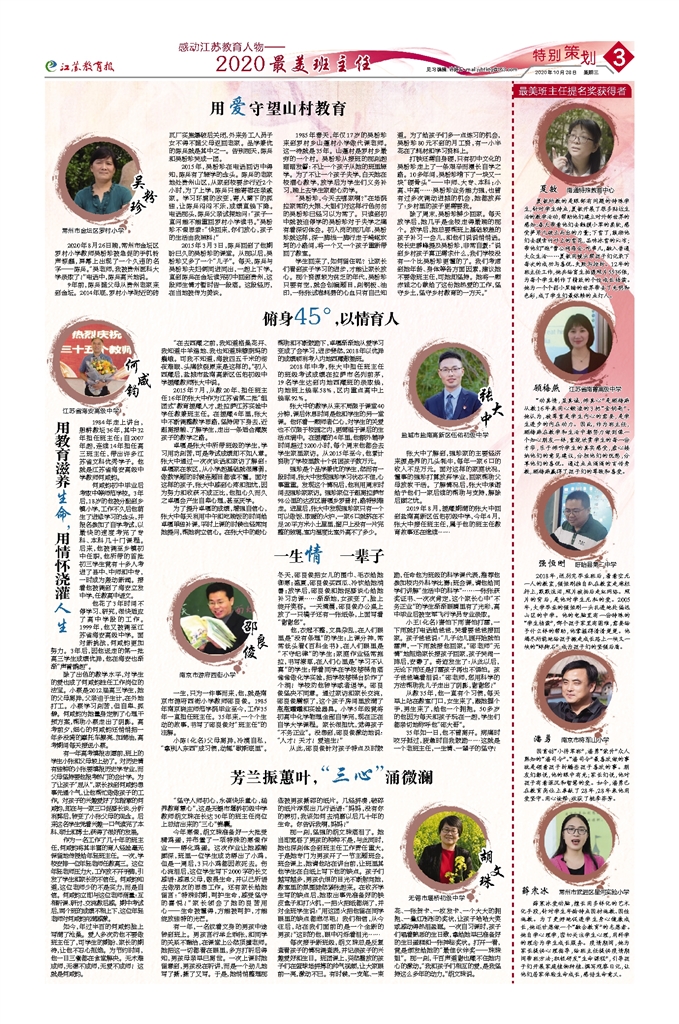

用爱守望山村教育

2020年8月26日晚,常州市金坛区罗村小学教师吴粉珍被急促的手机铃声惊醒,屏幕上出现了一个久违的名字——陈兵。“吴老师,我被贵州医科大学录取了!”电话中,陈兵高兴地说。

9年前,陈兵随父母从贵州老家来到金坛。2014年底,罗村小学附近的砖瓦厂实施爆破后关闭,外来务工人员子女不得不随父母返回老家。品学兼优的陈兵就是其中之一。告别那天,陈兵和吴粉珍哭成一团。

2015年,吴粉珍在电话回访中得知,陈兵有了辍学的念头。陈兵的老家地处贵州山区,从家到校要步行近2个小时,为了上学,陈兵只能寄宿在亲戚家。学习环境的改变,寄人篱下的孤独,让陈兵闷闷不乐,成绩直线下降。电话那头,陈兵父亲试探地问:“孩子一直问能不能重回罗村小学读书。”吴粉珍不假思索:“快回来,你们放心,孩子的生活由我照料!”

2015年3月3日,陈兵回到了他期盼已久的吴粉珍的课堂。从那以后,吴粉珍又多了一个“儿子”。每天,陈兵与吴粉珍夫妇俩同进同出,一起上下学。直到陈兵在金坛读完初中回到贵州,这段师生情才暂时告一段落。这段经历,在当地被传为美谈。

1985年春天,年仅17岁的吴粉珍来到罗村乡山蓬村小学做代课老师。这一待就是35年。山蓬村是罗村乡最穷的一个村。吴粉珍从接班的那刻起暗暗发誓:不让一个孩子从她的班里辍学。为了不让一个孩子失学,白天她在校潜心教学,放学后为学生们义务补习,晚上去学生家耐心劝学。

“吴粉珍,今天去哪家啊?”在场院拉家常的大娘、大姐们对这样行色匆匆的吴粉珍已经习以为常了。只读到初中就被迫停学的吴粉珍对于失学之痛有着深切体会。初入岗的那几年,吴粉珍就这样,深一脚浅一脚行走于崎岖坎坷的小路间,将一个又一个孩子重新带回了教室。

学生回来了,如何留住呢?让家长们看到孩子学习的进步,才能让家长放心。那个资源较为贫乏的年代,吴粉珍只要有空,就会创编题目,刻钢板、油印,一张张试卷耗费的心血只有自己知道。为了给孩子们多一点练习的机会,吴粉珍80元不到的月工资,有一小半花在了耗材和学习资料上。

打铁还需自身硬,只有初中文化的吴粉珍走上了一条艰辛而漫长自学之路。10多年间,吴粉珍啃下了一块又一块“硬骨头”——中师、大专、本科;小高、中高……吴粉珍业务能力强,也曾有过多次调动进城的机会,她都放弃了:乡村里的孩子更需要我。

除了周末,吴粉珍鲜少回家。每天放学后,她几乎是全校走得最晚的那个。放学后,她总要帮班上基础较差的孩子补习一会儿,和他们说说悄悄话。校长史群峰提及吴粉珍,非常自豪:“说到乡村孩子真正需求什么,我们学校没有一个比吴粉珍更懂的了。我们考虑到她年龄、身体等各方面因素,建议她不要做班主任,可她却坚持。她将一颗赤诚之心献给了这份她热爱的工作,坚守乡土,坚守乡村教育的一方天。”